開催概要(2026年6期生の募集は終了しました)

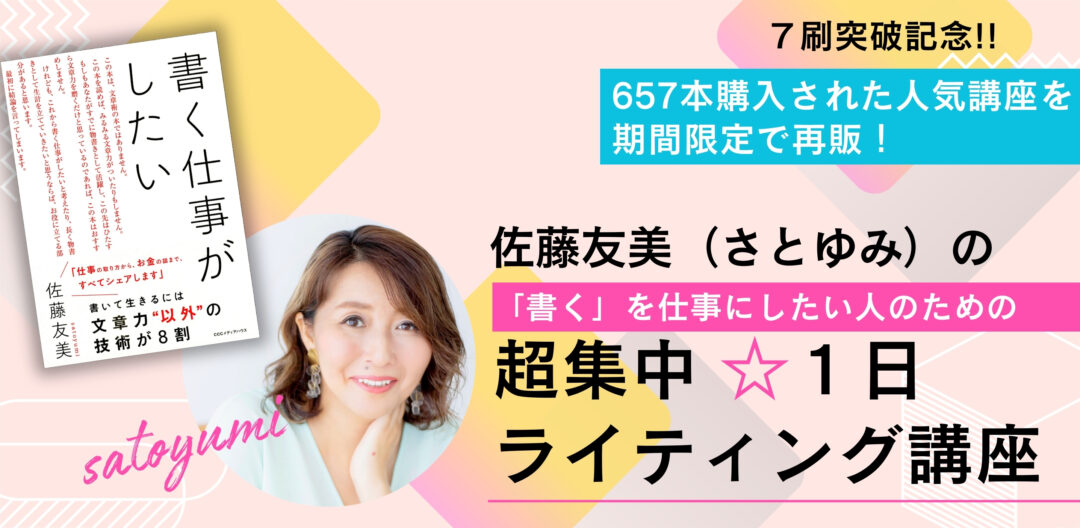

『書く仕事がしたい』内容を7時間につめこんだ講座のアーカイブを期間限定で販売中です

●さとゆみビジネスライティングゼミとは?

「書きたい人」を「書ける人」に。

そして「書ける」人たちで、地球をもっと、優しく、まあるく、あったかく。

さとゆみビジネスライティングゼミは、毎週、朝、オンラインで集合し、書くことについて考え悩み、そして再び書く……をくり返し行う勉強会です。

●「伝わる」だけじゃ全然不十分

文章を書けるようになるとは、どういうことでしょうか。

私(さとゆみ)は、以下のように考えています。

①自分が言いたいことを「伝える」ことができる

②それが伝えたい相手にちゃんと「伝わる」

③伝わったことで相手の考えや行動が「変わる」

つまり「伝える」だけじゃ全然足りなくて、「伝わる」だけでも不十分で

あなたの文章を読む前と読んだあとに、何かが変わっていること。

それが(プロとして)「文章が書ける」ということだと思っています。

文章を書くために必要なのは、生まれつきのセンスではありません。わかりやすい文章を書くためには、他のさまざまな職業と同じように「技術」が必要です。そして、技術は、くり返し反復することで、身に着けることができます。

さとゆみゼミは、その「技術」を一緒に学ぶ場所です。

過去のゼミは、毎回、スポーツをしているみたいな感じだったなと思います。

考えること・書くことで、汗もたくさんかくし、筋肉痛にもなります。フラフラになりながらも「書くこと」について、一緒にみっちり考え抜いたみなさんとは、今は「ともに生き延びた仲間」になれた気がしています。そして、これからも一生付き合っていくし、支え合っていくのだろうと思っています。

さとゆみが、このビジネスライティングゼミの前身となる講座をスタートしてから6年。卒ゼミ生は200人を超えました。そのうちの多くの人たちは、今でも、卒業年度を超えて交流し、書くことについてともに考え、ともに格闘できる仲間となっています。

2026年は1月から、さとゆみビジネスライティングゼミ6期をスタートします。

応募期間は2025年11月30日(日)10:00から12月2日(火)20:00まで

(これまで応募多数で参加していただけなかったみなさんからの声をいただき、今年は、先着10名様は必ず受講いただけるようにしたいと思っています)

●説明会

オンライン説明会のアーカイブをご希望の方は、こちらのフォームにご記入ください

●「さとゆみビジネスライティングゼミ」の特徴

①メンバー全員(20人分)の課題内容と講評を公開

さとゆみライティングゼミでは、全員分の課題と詳細な添削内容をメンバー全員に公開します。これは、数あるライティングゼミの中でも特徴的な点かと思います。課題に対する添削とフィードバックは、一人ひとりに対して細かくさせていただきます。文章に対する濃密な講評を全員分閲覧することで、ゼミメンバー20人分の学びを得ることができます。

課題は、最初のうちはゼミの時間内である程度進められる内容が多くなる予定です(講座時間終了と同時にアップしていただきます)。ただし、いくつかの課題については、時間をとって執筆していただきたく、数週間前から準備を進めていきます。

ゼミの最中は、課題が苦しくなる場面もあると思います。しかし、みなさんが最後まで諦めずに頑張ってくれ、卒ゼミ後にも「あの課題の添削、もう一度お願いします」と、再提出される方が続出しています。(ゼミで書いた原稿が、そのままライターデビュー作になる方も、過去に何人もいらっしゃいました)。

②「ライター」と「ライターではない方」が一緒に学ぶ場

さとゆみビジネスライティングゼミは、ライターのためのゼミ「ではありません」。

ビジネスにライティングを役立てたいという人たちに受講していただきたく、いろんな職業の方に参加してもらっています。広告代理店の方、企業のマーケティングの方、広報の方、美容師さん、獣医師さん、アナウンサーさん、画家さん、整体師さん……などなど、いろんなジャンルの方々が受講されています。

ライターだけのゼミではないので、いろんな視点で原稿を考えることができるのが特徴です。また、ゼミ受講後にライター業ではない方々から、ライター業の方々に仕事の依頼が発生しやすいのも特徴です。

③卒業後もメンバーとの交流が盛ん

ほぼ毎回、メンバー数人でzoomの個室にうつり、ディスカッションをしていただいたり、話し合いをしていただく時間を設けています。相談の時間を持つことで、自分の視点で気になったところだけではなく、他者の視点で気になる点も把握した上で、解説を聞くことができます。

また、この講座内でつながったメンバー同士で、お仕事を発注・受注し合っているというお話も多く耳にします。卒業後は、過去の卒業生たちとつながることのできるコミュニティも用意しています。ぜひ、書いていく上での「同志」を見つけてください。

④卒ゼミ後に、希望者はウェブメディア「CORECOLOR(コレカラ)」にて執筆

「せっかく書くことを学んだのに、書く場所がない。デビューできない」

「SEO記事を書くだけではなく、取材ライターとしての経験を積みたい」

などの卒ゼミ生の声を受けて、卒ゼミ生だけが執筆参加できるウェブメディア「CORECOLOR(コレカラ)」を立ち上げました。

CORECOLORについてはこんな対談をさせていただきました。よければ読んでくださいませ(noteにとびます)

「このライターさんを手放してなるものか」webメディアCORECOLORはなぜ生まれどう運営しているのか 寒竹泉美×さとゆみ

このメディアでは、卒ゼミ生に「企画を立て企画会議を通す」「ライターデビューをする」「自身の名前で連載を持つ」などの経験をしていただいています。取材のほとんどには、編集者としてさとゆみが同行し、実際の「仕事」として、原稿依頼し記事を書いていただいています。こちらの記事が編集者さんの目にとまり、テレビ出演・書籍化・Webメディアでの連載などの仕事につながっているゼミ生も多数です。

また、編集者さんをお招きしたイベントや、希望者による執筆合宿なども頻繁に行われています。

さとゆみ卒塾生&卒ゼミ生が運営する「CORECOLOR(コレカラ)」はこちら

このCORECOLORについて、さとゆみが考えていることを書いたnoteはこちらになります

原稿の「赤字」をお金で買わなきゃならない時代に

死ぬことが怖くなくなった、は言い過ぎだけど

●過去の受講生の声

一部ではありますが、ゼミの受講生の方々の感想を掲載します。

最初は「ライター経験のない素人が混ざっていいのかな?」と不安でしたし、場の雰囲気を壊さないようにと思っていましたが、それでもゼミ生のみなさんが 気さくに話してくれたので、とても楽しく学ばせていただきました 。そして、そのゼミ生を率いるさとゆみさんは、まるで「姉御」のような存在でした。時には引っ張ってくれて、時には激励してくれて。さとゆみさんの前では、自然と背筋が伸びますし、一方でさとゆみさんの温かく話しやすい雰囲気もあって、お姉さんのようなイメージを抱いています。

ゼミ生も講師もみんな全力投球の姿勢だったことに感化されて、私も今までの人生で無かったくらい、真剣に文章を書いた気がします。

ブログや日記とはちがう、「人に読んでもらう文章を書く」ことをほとんどしてこなかったので、自分がいかにこれまで感覚や小手先だけで文章を書いてきたのか思い知り、最初の1、2回で、プライドが「ぴしょっ」となりました(笑)。でも、課題でセミナーレポートを書いたとき、さとゆみさんに褒めてもらったのがすごくうれしくて、そこからはまた楽しくなってきました。

自分が文章を書くことで、誰かの心を動かしたり、行動を変えたりすることができたら、しかも、それで世界があったかくなっていったら、めちゃくちゃカッコイイなって。単純な発想かもしれませんが、自分の好きなこと・やりたいことで、誰かにプラスの影響を与えられるって、「なんていいことしかないんだろう!」と思うようになりました。

ライターとして物を書くことは、「エッセイを書く」ようなイメージがありました。作家性のような優れた能力が求められていると思っていたのです。でも、読者を見据えて、文章を作っていく過程は非常に論理的でした。論理的に考えなくてはいけない場面は仕事でもたくさんあります。普段の仕事での考え方が、文章を書く過程でも活かせると感じました。

ひたすら「書くこと」を考える時間は、本当に幸せでした。ゼミの一回目でさとゆみさんが話してくれた「超絶いい人でいましょう」ルールは、後からじわじわと、ものすごく大切なルールだなと実感するようになりました。このルールがあったからこそ、良い関係性が築けたなと思います。ゼミではみんなで課題を読んで、感想を送り合うことを頻繁にやっていました。それぞれ「傷つけないコメントを書く」という意識があったし、「ゼミ生は私を傷つけようとしない」という担保があって、いい空間だったなと思います。学校の教室のような雰囲気でした。書くことでつながるって、本当に楽しいと感じています。

ゼミ生のコメントはこちらにも掲載されています。

卒業後にはどんな景色が見えるのか、ぜひご覧ください。

募集要項

●開催方法

オンラインでのリアルタイム受講(動画アーカイブあり)

※ワークが多くなりますので、3回以上リアルタイムで受講できない方にはおすすめしません。

※やむをえない場合、火曜日→土曜、土曜→火曜への振替受講も可能です。

●期日

平日火曜朝コースと土曜朝コースをご用意しています。申込時にどちらをご希望かお伝え下さい。

なお平日コースのみ、最終回の実施曜日が変則的になります。

①火曜コース

2026年1月13日(火)開始(全12回)

毎週火曜日の9:00-10:30 オンライン講義

※最終回は変則的に、4月5日(日)9:00-15:00 で開催。対面(東京)での実施を予定しています。

②土曜コース

2026年1月10日(土)開始(全12回)

毎週土曜日の8:30-10:00 オンライン講義

※最終回は変則的に4月4日(土)は9:00-15:00で開催。対面(東京)での実施を予定しています。

●講義内容

第1講 書くとはいったい何か?

文章の要素を考える

第2講 素材はどう見つけるのか?

文章の始まりを考える

第3講 読者はどこにいるのか?

相場観を考える

第4講 企画はどう立てるのか?

読み手をイメージする

第5講 構成はどう作るのか

型を知り考える

第6講 読みやすい原稿とは?

文章の接続

第7講 心に残る原稿とは?

視点と視座

第8講 選ばれる文章とは?

ファンができる文章

第9講 取材はどうするのか?

何を聞きどう聞くかを考える

第10講 見出しはどう作るのか?

記憶に残る言葉を考える

第11講 書くことで自分の世界を広げる

「書く」と「自分」をつなぐ

第12講 卒業プレゼンテーション

書くことと生きること

(内容はお集まりいただいた皆さんのご要望にあわせてチューニングさせていただきます)

●定員

①平日コース:20名(このうち10名は先着順とさせていただきます)

②土曜コース:20名(このうち10名は先着順とさせていただきます)

※応募が定員に達した場合は、選考をさせていただきます。

※選考に際しましては

・ライター(ライター志望の方)と、ビジネスにライティングを活かしたい人(ライター志望ではない方)が、一緒に学べるように選考させていただきます。

・年齢、地域などがなるべく多様になるようにさせていただきます。

また、「書ける人が日本全国にいてほしい」との願いから、まだ卒業生が少ない一部地域にお住まいの方には割引をさせていただきます。

●受講料

26万8000円(税込)

(青森県・秋田県・山形県・和歌山県・鳥取県・宮崎県・長崎県在住の方々は2割引とさせていただきます)

●支払い方法

口座振込

お申し込み方法

●募集期間

応募期間は2025年11月30日(日)10:00から12月2日(火)20:00まで

(これまで応募多数で参加していただけなかったみなさんからの声をいただき、今年は、先着10名様は必ず受講いただけるようにしたと思っています)

●募集方法

こちらのGoogleフォームに記入いただき、11月30日 10:00AMになったら送信ください。それ以前の送信分は受理されませんので、ご注意くださいませ。

詳しくは24日(月・祝)のオンライン説明会&質問会(アーカイブあり)でお話させていただきました。受講されたい方は、ぜひ説明会のアーカイブをお聞きください。

オンライン説明会のアーカイブの申し込みはこちら

●受講決定のお知らせ

2025年12月4日(木)中にご連絡を差し上げる予定です。

講座に関するよくある質問

Q:今現在、書くことを仕事にしていません。参加しても問題ない?

A:ライターだけではなく、書けるようになって自分の仕事の幅を広げたい個人事業主の方や、職場で書くことを求められる人、書くことを人に教えなくてはならない人にもご参加いただきたいと思っています。全く書いたことがないライティング初心者の方も、歓迎です。1・2期生は約半数、3〜5期も4割はライターではない職業の方でした。(このバランスはとてもよく、お互いに学びが深かったので、6期もそうだといいなと思っています。)

Q:欠席の場合は?

ご都合があわずリアルタイム受講ができない場合は、動画のアーカイブを用意しています。ですが、リアルタイムでのグループワークも多いため、なるべく時間内での参加ができるようにご調整ください。3回以上のリアルタイム受講の欠席が判明している方には、本ゼミはおすすめできませんので、別の機会に是非お願いします。

なお、講義終了後もアーカイブ動画の閲覧は可能です。内容を振り返りたいときの資料としてもご活用いただけます。

Q:今回はスケジュールが合わない。次回開催予定は?

A:2027年の開催は未定です。

Q:選考基準は?

A:なるべく職業やお住まいの地域がバラバラになるように、意識しています。また、6期生は半数は先着順で決めさせていただければと思います。

Q:12回のコースは参加が難しい。短期の講座はある?

A:12月6日(土)・7日(日)の2日間で、著者で小説家の和田裕美さんとのコラボセミナーがあります。こちらはビジネスパーソン向けのセミナーになっていますので、もしよろしければこちらも是非チェックください。 こちらは定員になり次第、クローズになります。